40歳で観世流シテ方の師範に推挙していただいたとき、上の娘は小学校2年生、下の娘が幼稚園年長でした。そのため能楽師とは言っても名ばかり、出勤は最小限。毎月の定式能とその申し合わせだけにさせていただき、その他は師匠のお弟子さんのお稽古に勉強のために参加させていただくのが、精一杯でした。

3年ほど経って、女性が能を舞う機会を、ということで師匠のお許しがあり、梅若の女流能楽師の能の会「梅若女流能」が発足しました。

子どもたちも少し留守番ができるようになり、だんだん能楽師としての出勤も増え、時々お役をいただくようになっていました。

そして玄人会(梅若女流能)で初めて「殺生石」のシテを勤めさせていただいたのです。それをきっかけに、観に来てくれた高校の後輩が、私に「謡を習いたい」と言ってくれて最初のお弟子さんができ、師匠から会の名前を頂戴しました。こうして「緑桜会」が発足したのが、平成五年45歳のときでした。

その頃の私はまだ子どもが小さく、能楽師として出勤させていただくときは、なるだけ集中して楽屋の仕事や先輩方の舞台を見せていただき、精一杯努力はしてましたが、家に帰ると「主婦として母として」を中心の暮らしでしたので、他の能楽師の方のように能に打ち込めないという焦りもありました。

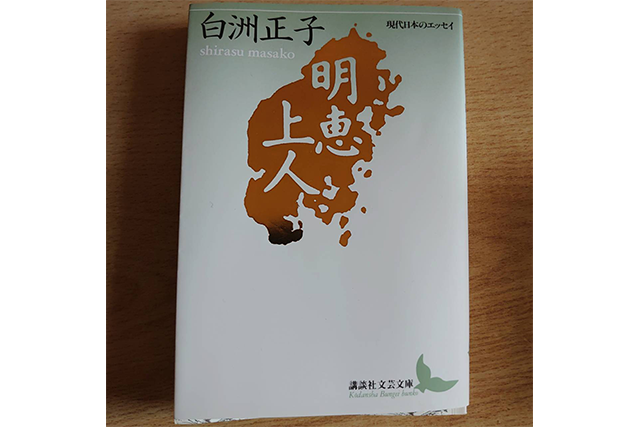

そういうときに出会ったのが、白州正子さんの著書「明恵上人」という一冊でした。

明恵上人がいらした高山寺の石水院の壁には「阿留辺幾夜宇和(あるべきやうわ)」と書いた掛板が掛かっているそうです。明恵上人は「あるべきやうわ」について次のように説明しています。

『僧は僧のあるべきやう。帝王は帝王のあるべきやう。臣下は臣下のあるべきやうなり。このあるべきやうを背くゆえに一切悪しきなり』

執権という立場で仏道に帰依したいと思い悩む北条泰時にも

「仏道を志すというのは僧の修行の中にだけ在るのではない。それぞれの生きていく道の中で志すことができるし、それが大事なことなのだ。武士は武士のあるべきように、農民は農民のあるべきように」

と諭したといいます。これを読んだとき、突如

「そうか、私は主婦で母で能楽師、その『あるべきよう』でいいんだ。他の人と比べず、無理をせず、今の自分の精一杯をやればいいんだ」

とストーンと納得できました。それからは、少しの空いた時間を稽古に使えることが幸せになりました。能楽堂へ向かう地下鉄がタイムトンネルのようになり、行きは覚え物をしながら能楽師へ、帰りは献立などを考えながら家庭人へと、切り替えがうまく行くようになったのです。

そうなると不思議なもので、どちらかのストレスがもう片方で癒やされ後に残らないという、理想的な二足の草鞋になっていきました。

時が経ち、能楽師としての時間が随分増えました。家族も私の仕事をとても理解し応援してくれるようになりました。「あるべきやうわ」は私の分岐点だったのかも知れません。

10年くらい前に、テレビの番組で玄侑宗久さんの「成り行きを決然と生きる」という言葉を聞いて、それからずっと座右の銘にしていましたが、考えてみるとずっと前から私の底辺に「あるべきやうわ」があったのだと思います。

文中の写真は、梅若能楽学院での初めての能「殺生石」の写真です。未熟で恥ずかしいのですが、玄人としてのスタートラインに立たせていただいた、思い出の写真です。昨年秋、約30年を経て「殺生石・替装束」を勤めさせていただきました。同じ曲を演じているとは思えない感覚で、能楽師として重ねてきた日々を思い、感慨深い物がありました。