令和元年に出版させていただいた「声の道場〜人間力を取り戻そう〜」の中で、当時大リーグに移籍したばかりの大谷翔平選手のことを取り上げています。私は人間が生きていく上で、仕事と遊び、勉強と運動、家族と自分、公と私、などなど何 […]

講座の楽しみ

朝日カルチャーの講座が終了しました。人数はそう多くありませんでしたが、今回も熱心な方たちがお集まりくださり、とても集中して話を聞いてくださったり、実践してくださったり…。手応えのある講座になりました。その中に見覚えのある […]

マスク時代は過ぎても

朝日カルチャーセンターから、また講座の依頼が来ました。ちょうどコロナも収まりつつあり、マスクをつけるのが個人の判断に任せるということになって、担当の方から「マスク時代の伝わる声」という講座名でもいいかどうかの相談を受けま […]

やるかやらないか

侍JAPANのWBCでの軌跡そして優勝、本当に感激し、他のことが手につかないほど楽しませていただきました。その後の日本記者クラブでの栗山監督の会見も、その謙虚で誠実な対応と言葉に感銘を受けました。 特に心に残ったのは、あ […]

いつでも発信!

時々仕事で打ち合わせる40代の男性、昨年大病を患らわれ入院、暫く仕事を休まれていました。半年ほどでリハビリを続けつつですが、仕事に戻られました。先日仕事に復帰されて最初にお会いしたのですが、前より小さく見えました。打ち合 […]

謡の稽古と腰の痛み

いつものことですが、私が稽古のときに皆さんに一番注意をするのは構えです。謡でも舞でも、「前に掛かって」「骨盤を立てて」「腰から始めて」などなど…。ある時、発声の稽古を始めて間もない方が、稽古が終わったあとに椅子から立ち上 […]

鏡の使い方

私達が日常で鏡を使うときは、素の自分を何かしら装うときです。お化粧をしたり、着物を着たり、洋服が似合うか確かめたり、必ず目を使っています。身につける外的なものは鏡で見ることで安心できます。 他に装いと関係なく、姿勢を正し […]

重心移動の妙

報道ステーションで松坂大輔さんがWBC日本代表選手それぞれの分野でスペシャリストと言われる選手にインタビューする企画はとても興味深いものでした。能の動きとの関連性も感じた回もあり、盗塁する目に続き取り上げてみました。 〈 […]

盗塁する目

報道ステーションで、WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)日本代表の選手たちの中から毎日一人ずつスゲストに迎え、松坂大輔さんがインタビューするという企画がなかなか面白く、なるべく見るようにしました。それぞれの分野で […]

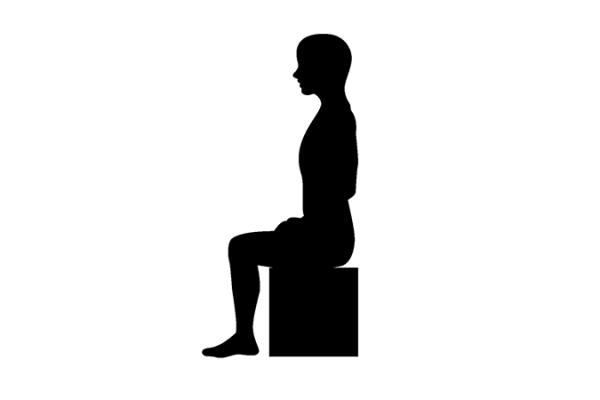

正座と腰掛け

私は、会の皆さんの稽古を長い時間続けるときは、膝に負担が多くなるので、腰掛けて教えさせていただいています。能のときなど舞台での一二時間の正座は大丈夫なのですが、無理をして膝を痛めて舞台の仕事に支障があると困るので、普段は […]