40歳の時に玄人に取り立てていただき、能を舞わせていただくことなどまだまだ先のことだと思っていたのに、2年目の平成2年、靖国神社の大祭での奉納の能で初シテをさせていただくことになりました。毎年恒例の奉納の能は、当時書生さんや女性能楽師などあまり能を舞う機会がない人たちの数少ない演能の場でした。

靖国神社の能舞台は、東京で最初にできた能楽堂である芝能楽堂の舞台を、靖国神社に移築したもので、桜の時季などとても風情があります。東京の桜の開花を知らせる標本木はこの能舞台のすぐそばにあるのでテレビでご覧になった方もあるかもしれません。他の能楽堂に比べ橋がかりがとても長い造りになっています。私が舞わせていただくことになった「花月」は能の始まりに登場楽がなく、黙って舞台まで出てから謡い出すので、当日幕が上がり橋がかりを進みながら余計に長く感じました。「なかなか舞台にとどかな~い」と必死ですり足を運んだのを覚えています。途中、地謡にも囃子にもアクシデントがあったのですが、終了後師匠に褒められました。能そのものを褒められたのではなく

「事が起こったときどういう対処をするか見ていたが、慌てずにお客様にわからないように対応してよかった」

と言ってくださったのです。

その後も幾度となく

「舞台上では自分を出してはいけない。何か起こっても型として処理しなさい」

ということを言われました。例えば扇を落としたり、冠り物に袖が引っ掛かったりしても、拾おうとしたり外そうとするのは厳禁!その動作に自分が出てしまう。どこかで後見が対処してくれるまで役のまま演じ舞い続ける、あるいはじっと動かない。何があっても慌てないということが舞台の空気を変えないために必要なのです。

同じ靖国神社の舞台で毎年開催される夜桜能で師匠の「天鼓」を拝見したことがありました。その日は風がとても強く、正先(舞台中央の前)に置かれた台に掛けられた鼓をシテの老人が打つというところで、シテの方に台が倒れかかりました。拝見していた私はハッとしましたが、師は静に鼓を抱きじっとしていらっしゃいました。後見が重しを台に付け元に戻すまでしばらくかかりましたが、その後何事もなかったように演じ続けられました。当然鼓を打つという型は無くなったわけですが、鼓への愛着はより以上に表現されたのです。前に座っていたお客様が「今のわざと?」と話されるのが聞こえましたが、風まで計算できるわけはなく、アクシデントをそのまま型で対応なさった凄さをまざまざとみせていただきました。

初シテの時にもう一つ心に残った師匠の教えがあります。稽古の時、桜を見上げる型を直されたのです。

「自分の目で見ない。面の目で見て。胸で見る感じ!」

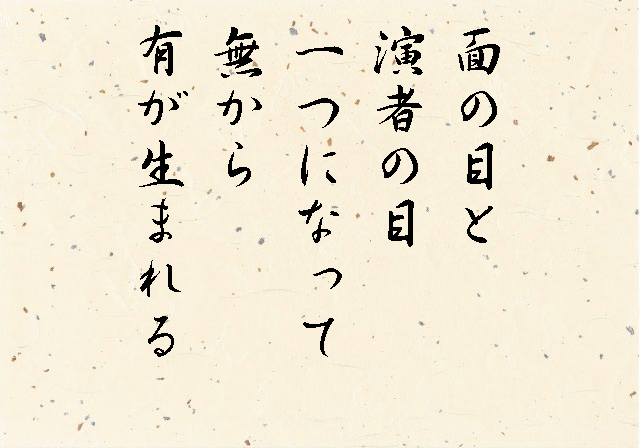

面の穴はとても小さく自分の目と両目が合うわけではなく、面と顔の間には少し隙間もあるので視野はとても狭くなります。その中で何かを見るときに自分の目で見ようとすると、顔を見る物の方へ向けないと見えないのです。普段何かを見るときは、顔を少しそちらに向けるだけで視野が広いので見ることができます。ですから面を付けて自分が見えるところまで顔を動かすと、お客様からはとても不自然に見えるということなのです。言い換えれば面の目で見ているように見えなければ舞台では可笑しい、そのためには自分の体と面が一体にならなければいけません。それが胸で見るということになるのでしょう。

何も無い舞台に演者が少し顔を動かしただけで、お客様に花や月を感じていただける、そうなることが能なのです。

玄人になって、初めて師匠に能の稽古を付けていただいて、その時は必死で稽古するのみでしたが、能を演じるにあたり大事なことを最初から教えていただいていたのだなあと、改めてありがたく思い返しました。