前に子供たちに本物の能狂言を見せるための巡回公演の一環で「小学生の謡体験」を受け持たせていただいたことを書きましたが、今度は中学生相手に謡体験をしてもらう機会をいただきました。能の前に限られた時間の中で10分ほど、人数は […]

小学生の謡体験

先日、地方の小学校で能を体験してもらう催しに参加させていただきました。短い狂言と能の一部分を鑑賞してもらうのですが、その解説と囃子のデモンストレーションの進行、子どもたちの謡の体験を受け持たせていただきました。一年生から […]

素謡稽古会

緑桜会では10年ほど前から毎年8月の半ばに素謡だけの稽古会をしています。普通の会のときは、仕舞を舞う方も多く、出演の方が多いと時間が足りないのもあって、なかなか素謡を一番しっかり謡うことができません。どうしても役の謡を中 […]

日本の声とモンゴルの声

お弟子さんからお知らせをいただき、1996年に放送された「松任谷由実 モンゴルをゆく 〜神秘の声ホーミーの旅〜」という番組の再放送を観ました。 民族音楽の歌声には、人間に聞こえないα波が出ているものが多く、それが聞いてい […]

歌は語れ セリフは歌え

森繁久彌さんの言葉です。「歌は語れ」とは「メロディにとらわれすぎて言葉が疎かにならないように」「歌うときほど言葉を大切に」ということだと思います。「セリフは歌え」というのは「言葉が棒読みにならないようにリズムよく抑揚に気 […]

口一文字 声は腹から

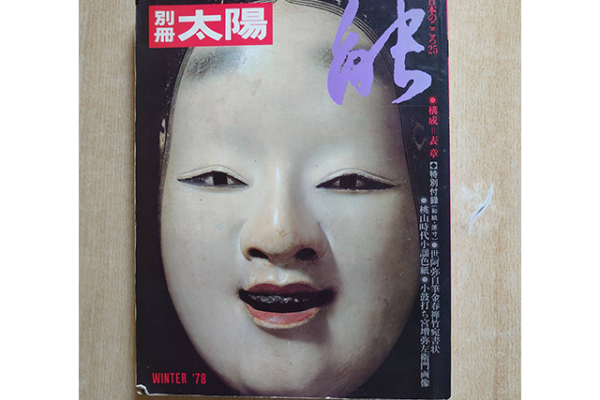

昭和53年に発行された別冊太陽で能が特集されました。私が30歳の頃です。本当に能が凝縮されたような分厚い雑誌でした。わからないことが多い中にも興味深く、何度も読み返しました。最近、久しぶりに引っ張り出して目を通していたら […]

習うより慣れよ

昔から修業を重ねる時や仕事を覚え始めた時の教えに「習うより慣れよ」ということをよく言います。これは何かを身に付けたいことが見つかったとき「人や本に理屈で教えてもらうより、自分で体験を重ねることのほうが身に付く」ということ […]

腹話術と息

文春オンラインで腹話術のいっこく堂さんへのインタビューが取り上げられていました。その中で、口の動きと声がずれる技術や、腹話術では難しいと思われる破裂音をいとも簡単に使える技術について質問され、どのように訓練したかを述べ、 […]

閑心遠目

「心を長閑にもって遠くを見る」世阿弥が「二曲三体人形図」の中で述べている、老人を演ずるときの教えです。能はひとりの役者が曲によって、男性、女性、若者、老人、すべての役を演じるので、言いかえればあらゆる役の物まねをするとい […]

楽の代償

このごろ「世の中の便利になる速度について行けないな」と思うことがよくあります。その恩恵に助けられているところも勿論ありますが、なんだか「楽」をすることで人間の感覚の緻密さを取られていく気がしてしまうのは私だけでしょうか… […]