12月12日(日)の「女流能に親しむ会」で、舞囃子「山姥」を舞わせていただきます。ブログでの「歳をとらないとわからないこと」の中で、20代で「山姥」を舞って、当時の師匠に「これ以上どっしり舞うには体重を増やす以外ないのか […]

うきはで追善の会を!

今年の秋も福岡県うきは市の私の実家、楠森堂で催しをすることは難しくなりました。 実家で200年以上続く茶園を受け継いでくれている甥が、心魂込めて作っている在来茶。それを古い蔵で熟成させ秋に「蔵出し茶」として封を開けるとき […]

書写が好き!

私は昔から覚え物をするときは、書いて覚えるタイプでした。今でも謡を覚えるときは、筆で文章も節も謡本を丸写しし、それを冷蔵庫に貼って、台所で料理をしながら覚えたりしています。書き写すのが苦にならないというか、むしろ好きなの […]

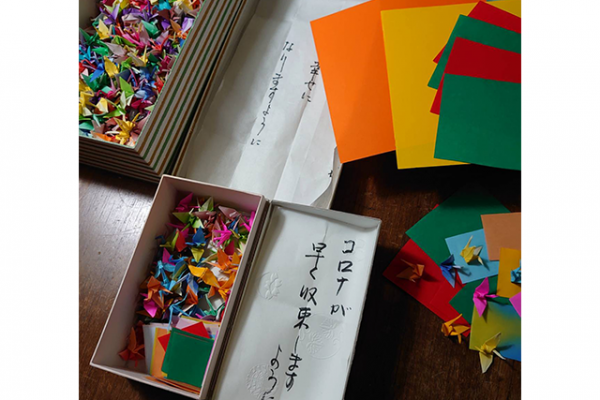

鶴を折る

昔、孫たちが使っていた折り紙がたくさん残っているので、時々常の大きさを16分割して鶴を折っています。何か思いがある時に鶴を折りながら祈ることで心が落ち着くこともあり、手先を使うのは脳にいいということもあり、もう何年続けて […]

稽古には男も女もない

8月21日、尊敬する野村幻雪先生が亡くなられました。1月にご入院なさっていたというお話を伺いましたが、その後退院されてからも7月まではお舞台をお勤めだったので、本当に驚き、しばらくは信じられませんでした。 普通であればお […]

着付けのこと

私は母が和服中心の人だったので、若い頃から見様見真似でよく着物を着ていました。ですから仕舞のお稽古のときは、着流しで出かけてお稽古場で自分で袴を付けてお稽古していただくのが当たり前でした。 玄人になると、素人会で出演なさ […]

基本の型

5月の梅流会で「東北」を演能させていただいて、改めて基本の型をしっかり身に着けていることがいかに大事かを心に刻んだ私でしたが、この度は9月の梅流会で「自然居士クセ」の仕舞を舞わせていただくことになり、またその思いを深く取 […]

「こころみの会」と私

このところ、何回かに分けて「こころみの会」の挨拶文を並べ、その日付も添えていたら、それぞれの回の開催の間隔にだいぶ違いがあるのに気づきました。最初と2回目の会は女性能楽師としての自分探しでした。何をどのような形で舞うか、 […]

「こころみの会」挨拶文その3

またまた前回、前々回に続き「こころみの会」九回目十回目の挨拶文です。回を追うごとに番組における挨拶文の割合が多くなって来ているのが自分でも面白いです。 第九回「形見に想う」平成22年9月9日(木)62歳 いつも「こころみ […]

「こころみの会」挨拶文その2

前回の続き、「こころみの会」第六回からの挨拶文です。 第六回「年来稽古条々」平成19年10月16日(火)59歳 第六回の「こころみの会」は世阿弥の「風姿花伝」から「年来稽古条々」の項を取り上げてみました。若い頃、これは役 […]