お弟子さんからお知らせをいただき、1996年に放送された「松任谷由実 モンゴルをゆく 〜神秘の声ホーミーの旅〜」という番組の再放送を観ました。 民族音楽の歌声には、人間に聞こえないα波が出ているものが多く、それが聞いてい […]

歌は語れ セリフは歌え

森繁久彌さんの言葉です。「歌は語れ」とは「メロディにとらわれすぎて言葉が疎かにならないように」「歌うときほど言葉を大切に」ということだと思います。「セリフは歌え」というのは「言葉が棒読みにならないようにリズムよく抑揚に気 […]

師の求めたるところを求めよ

能楽師になって七、八年経った頃、ある会にお手伝いに伺い、山本東次郎先生の講演を聴かせていただく機会がありました。その時に心に響いた言葉があります。その後の私の能楽師人生の指標となりました。 当時、憧れの師匠の元で玄人とし […]

口一文字 声は腹から

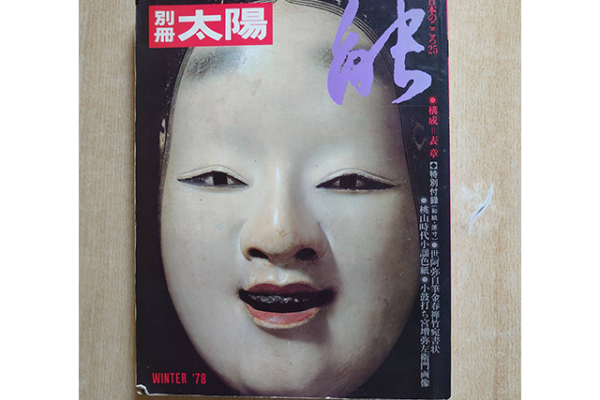

昭和53年に発行された別冊太陽で能が特集されました。私が30歳の頃です。本当に能が凝縮されたような分厚い雑誌でした。わからないことが多い中にも興味深く、何度も読み返しました。最近、久しぶりに引っ張り出して目を通していたら […]

習うより慣れよ

昔から修業を重ねる時や仕事を覚え始めた時の教えに「習うより慣れよ」ということをよく言います。これは何かを身に付けたいことが見つかったとき「人や本に理屈で教えてもらうより、自分で体験を重ねることのほうが身に付く」ということ […]

腹話術と息

文春オンラインで腹話術のいっこく堂さんへのインタビューが取り上げられていました。その中で、口の動きと声がずれる技術や、腹話術では難しいと思われる破裂音をいとも簡単に使える技術について質問され、どのように訓練したかを述べ、 […]

違和感なく歩ける!

「今回は長かったねー。やっとトンネル抜けたね。もう通わなくても大丈夫。様子を見て何かあったらいらっしゃい」先日鍼の治療に行ったとき、先生がおっしゃいました。お正月の転倒事故以来これまで、治ったかなと思っても、重いものを持 […]

下手は上手の手本?

「上手は下手の手本」というのは当たり前のようですが、「下手は上手の手本」というと、「どういうこと?」と思いませんか。この二つの言葉も世阿弥の「風姿花伝」で見つけました。まずはびっくりしたのがその考え方です。普通は上手な人 […]

時分の花

世阿弥は「風姿花伝」の中で、一生を通じての稽古のあり方を述べています。6、7歳の頃は自然に動き回るところに風情があるのだから、なるべく心のままにさせなさい、と述べています。良いとか悪いとか教えて厳しくすると小さくまとまっ […]

時々の初心

入学式や入社式などの祝辞などでよく「初心忘るべからず」と言う言葉を使われることがあります。この言葉は「風姿花伝」の中で世阿弥が述べているのですが、普通に思っているのとは少しニュアンスが違います。それは私が能を始めた頃「風 […]