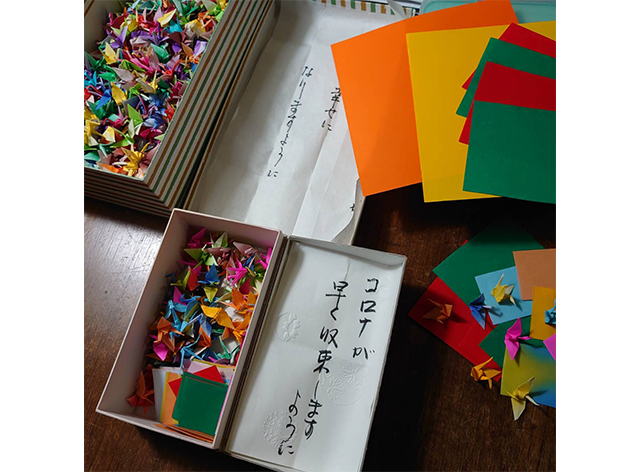

昔、孫たちが使っていた折り紙がたくさん残っているので、時々常の大きさを16分割して鶴を折っています。何か思いがある時に鶴を折りながら祈ることで心が落ち着くこともあり、手先を使うのは脳にいいということもあり、もう何年続けて […]

緑桜会ワークショップ

「声の道場」&「能エクササイズ」そして「能舞台ですり足を!」 このところ大人数のワークショップは外部からの依頼のみとしておりましたが、久しぶりに緑桜会主催の「声の道場&能エクササイズ」のワークショップを思い立つこ […]

こんなの見つけました

「脱・体育座り」の中学校が話題…専門家オススメの座り方「歌膝」とは? 子供の“腰痛の原因”となる猫背もピンと! 「声の道場」を始めて、体に響く「相手に伝わる声」にはまずは姿勢を良くすることが一番だと提唱してきました。また […]

口ぽかんの原因

日本歯科新聞社が出版している「アポロニア21」(歯科医院経営・総合情報誌)という雑誌に取材していただきました。 今の時代に増えているという「口ぽかん」の子どもたちの現状。常時口を閉め切らずに口呼吸をしている子供たちの健康 […]

大谷翔平選手

前にブログにあげた「お転婆娘」でわかるように、私はスポーツが大好きです。オリンピック・パラリンピック期間も本当にいろんな競技を楽しみ、感動の連続でした。今もエンゼルスの大谷翔平選手の活躍を毎日チェックしています。ちょうど […]

稽古には男も女もない

8月21日、尊敬する野村幻雪先生が亡くなられました。1月にご入院なさっていたというお話を伺いましたが、その後退院されてからも7月まではお舞台をお勤めだったので、本当に驚き、しばらくは信じられませんでした。 普通であればお […]

104歳の聖火ランナー

3年程前にある雑誌で100歳を超えた現役美容師の日常生活の記事を読みました。お客様は日に一人二人のこともあるし、みえないときもある。けれども必ず朝からお店の掃除をして、鋏や剃刀を砥いで準備しているということでした。家の周 […]

FM能楽堂

8月29日(日)のAM6:00から、ラジオNHKーFM放送の「FM能楽堂」で、素謡「海士」シテ鵜澤久(観世流)と「杜若」シテ影山道子(宝生流)が放送されます。「海士」はシテ鵜澤久の他ワキ長宗敦子、子方鵜澤光、地謡に津村聡 […]

着付けのこと

私は母が和服中心の人だったので、若い頃から見様見真似でよく着物を着ていました。ですから仕舞のお稽古のときは、着流しで出かけてお稽古場で自分で袴を付けてお稽古していただくのが当たり前でした。 玄人になると、素人会で出演なさ […]

マスク時代の伝わる声

先月、またまた緊急事態宣言の中、新宿朝日カルチャーセンターで「マスク時代の伝わる声」の講座を受け持たせていただきました。自粛期間でもあり、五輪真っ只中、また猛暑の中集まってくださった皆様に、声の出し方だけではなく、何か健 […]